「不登校支援」官民連携のポイントとは?石川県加賀市・島根県雲南市の事例から

Report

Report

文部科学省の調査によると、小中学校において2023年度に30日以上欠席した長期欠席者数は49万人超(*1)で、昨年に引き続き増加傾向にあります。

一方で、課題の一つとなっているのが、学校に行きづらさを感じる子どもの行き場所が不足していること。近年、文部科学省や各自治体が対策、支援に力を入れ始めているものの、全ての子どもたちに学びが届いているとは言い難いのが現状です。

こうした背景のもと、カタリバは2024年11月に「不登校支援フォーラム2024」を開催。2015年から取り組んできた不登校支援の実例から、どうしたらより多くの子どもに支援が行き届くのかについて考えました。

今回は、全3回のイベントから、11月20日に行われたオンラインイベント「官民連携での不登校支援最前線ー石川県加賀市・島根県雲南市の事例からー」をピックアップ。自治体や報道関係者などが参加したイベントの様子をレポートします。

*1:令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要(文部科学省)

連携開始から10年目。

待つだけではない「アウトリーチ」支援も

イベント前半では、カタリバの石飛紫明と中村純二が、島根県雲南市、石川県加賀市との官民連携の事例を紹介しました。

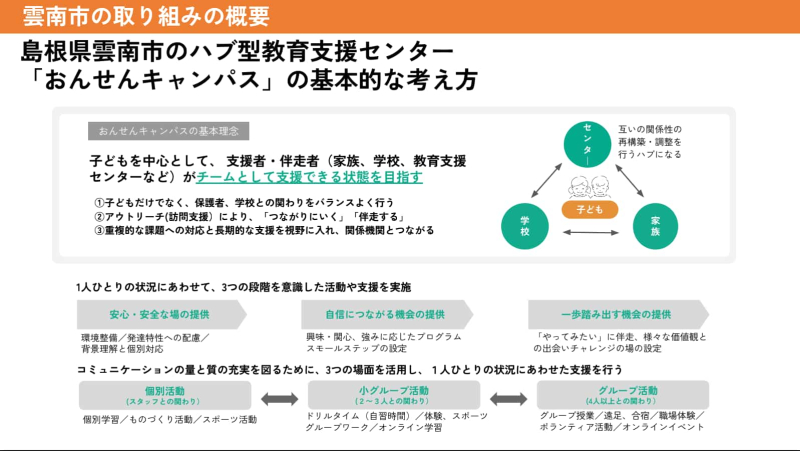

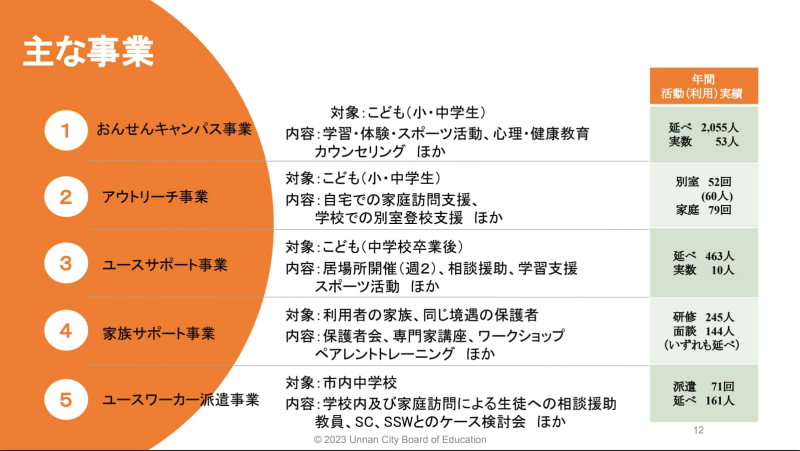

カタリバは2015年6月から島根県雲南市の委託を受け、教育委員会とともに教育支援センター「おんせんキャンパス」を運営しています。現在は12人のカタリバスタッフが、市内のさまざまな機関と連携しながら、不登校児童生徒の社会的自立と雲南市の教育環境の発展を目的に事業を行っています。

開設以来、おんせんキャンパスの利用者数は右肩上がり。そのうち7割は、何らかの形で学校に再登校しています。

おんせんキャンパスでは、子どもと子どもに関わる全ての人たちを対象に、待つだけでなく、支援の必要とする子どもや保護者に働きかけるアウトリーチ型の支援を実施しています。

「小中学生を対象とした教育支援センター事業だけでなく、引きこもり状態にある子どもの家庭への訪問支援、別室登校の子どもや再登校したい子どもに付き添う学校への訪問支援も。主に保護者を対象に、専門機関等への相談に伴走する支援もしています」(石飛)

その他、中学卒業後の子どもや家庭に向けたサポート事業も。家庭サポート事業では、保護者を対象に保護者会、個別相談会、講座・講演などを開催しています。

子どもの困難度に応じて

さまざまな選択肢を届ける

石川県加賀市とカタリバが不登校支援に関する連携協定を結んだのは、加賀市が教育改革に着手し始めた2022年でした。

その後、策定された教育ビジョン「Be the Player」では、不登校対策がテーマの1つに。教育改革の特徴の一つである「自由進度学習」の導入には、一斉授業を一人ひとりに合う学びに変えることが不登校対策につながるのではという思いがありました。

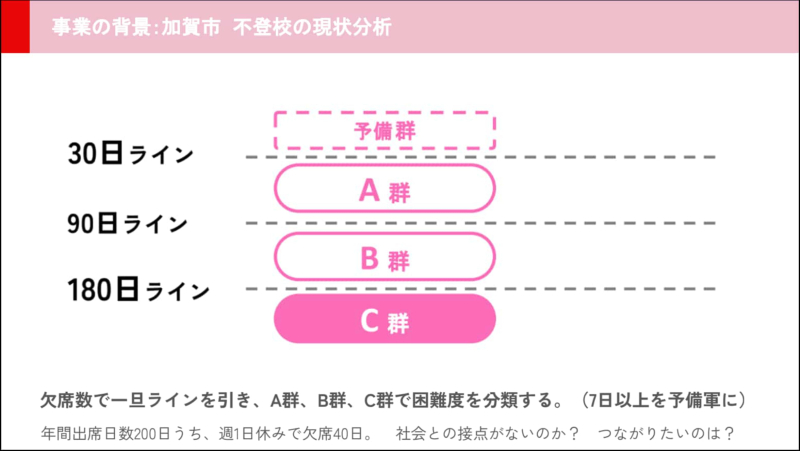

「不登校事業では、まず支援の対象を困難度によって細かくセグメント分けしています。不登校になると家にいる選択肢しかないという状況を打破するべく、全ての子ども、家庭、学校を対象に、不登校の予防から対策まで、どんな支援が必要かを考えました」(中村)

今年度は「出席扱いの日数が年間10日以下の児童生徒をゼロにする」を目標に、学校内外における支援を展開しています。

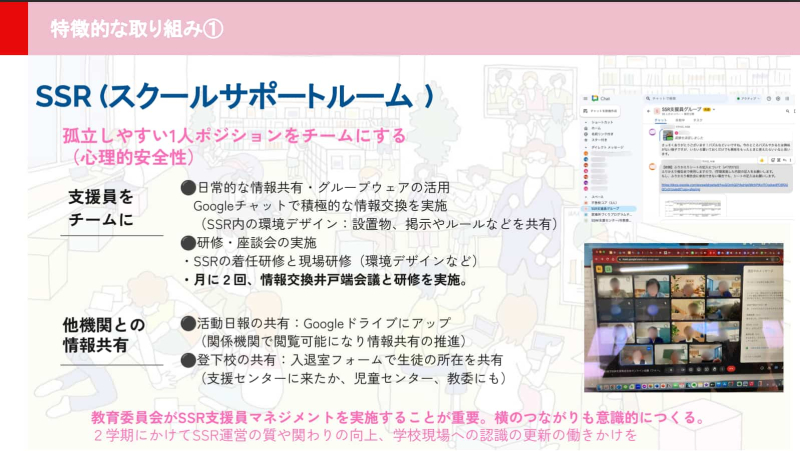

まず、市内全15の小中学校内にあるスクールサポートルームに支援員を配置。支援員同士がオンラインで日常的に情報交換したり、研修会などに参加したりと、有機的なつながりを持てる仕組みを構築しました。

次に、自宅から遠いなどの交通アクセスの問題で教育支援センターに通えない不登校児童生徒の居場所として、地域の児童センターに「サテライトスクール」を整備しました。

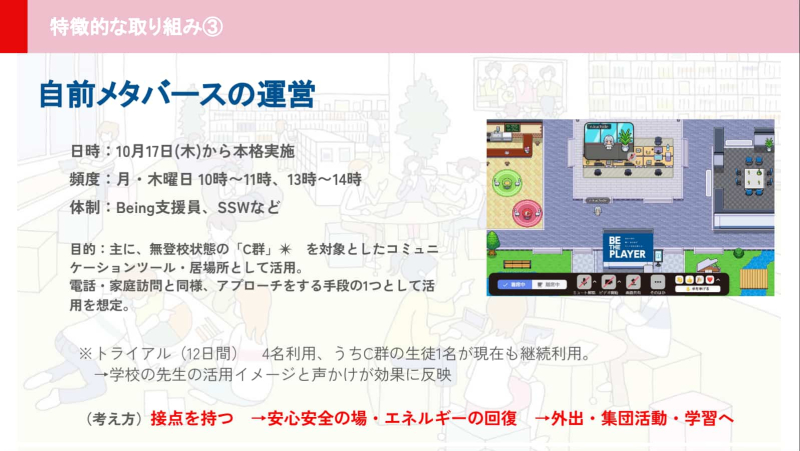

さらに、無登校状態の子どもたちとの接点を作るために、メタバースを活用した市独自の居場所も運営しています。市の支援員やソーシャルスクールワーカーがスタッフを務め、子どもや家庭をリアルの場や支援につなげやすいのが特徴です。

「サテライトスクール、メタバースの居場所の利用は、在籍校で『出席扱い』になるように検討しています。これをモチベーションに、子どもたちに外の世界と接点を持ってもらえたらという狙いがあります」(中村)

支援する側がうまく連携を取れるよう、学校をはじめとするさまざまな学び場や居場所への出席状況がオンライン上で共有される仕組みも構築しています。

自治体担当者が語る

官民連携のポイントとその成果

後半のパネルディスカッションでは、加賀市教育委員会教育長の島谷千春さんと、島根県雲南市教育委員会の福島勇樹さんをゲストに迎え、官民連携のポイントや成果について伺いました。

福島さんは、おんせんキャンパスが開所したのと同じ2015年から教育委員会で不登校支援を担当。「おんせんキャンパスの一番の強みは地域に愛されていること」と語ります。ただし、最初の3年ほどは協働にぎこちなさを感じていたそう。

「教育委員会のメンバーが心を開けたのは、雲南市とカタリバが、互いの大切にしたいことについて対話を重ねるプロセスがあったからこそだと思います。さらに、移住してきたスタッフの皆さんが町内会や地域行事などに参加したり、スタッフに雲南市の人を採用したりと、地域に根ざす努力をしてくれたこともお互いの距離感を小さくしていったのだと思います」(福島さん)

一方の島谷さんは、2022年に文部科学省から加賀市教育委員会に出向し、教育長として教育改革を進めてきました。

「『学校が苦しくて不登校になる子がいるのならば、その学びは変える必要がある』という思いで授業改革を進めてきました。その結果、授業に参加できる子どもは増えましたが、それだけでは不登校の児童生徒数は減らないのも事実。学校という環境自体が苦手な子、学校だけが原因ではなく不登校になる子もいるからです」(島谷さん)

こうした子どもたちのためにも、できるだけ多様な選択肢を用意しようと取り組む加賀市。とはいえ、コストもかかります。

「民間団体と手を組み不登校支援に財源を投じることについて、不登校児童生徒数の減少などの数値面だけでなく、社会と子どもがつながることの意義まで議会などに対して説明する力が行政には必要なのだと感じています」(島谷さん)

ここまでの協働を通して、お二人は外部の人材との良好なパートナーシップには何が必要だったと考えているのでしょうか。

「行政は、民間団体に対して自分たちの苦手な“0”から“1”を生み出すことや仕組み作りを期待している側面があります。自治体と民間団体が対等なパートナーになるためには、それぞれの得意分野を尊重し合うことが重要です」(福島さん)

「自治体は大きな絵を描くことが苦手で、加賀市の教育ビジョンも官民連携あってこそ描けたものです。ただし、民間団体をコンサルのように活用するのでは、仕組み化まではできなかったはず。自治体と民間団体が一緒に政策の細部を作り込んでいくプロセスに、意味がありました」(島谷さん)

では、お二人の感じている官民連携の成果とは?まず福島さんが語ったのは、自治体職員や地域の人々、先生たちの意識の変化でした。

「学び続けるカタリバの皆さんの姿を見て、子どもたちのためにいい環境を作っていこうというマインドを持つ人が増えたと感じます」(福島さん)

「行政は『まずやってみる』ことに苦手意識がありますが、一方でトライアルをしないと“今の子ども”に合った不登校施策は生み出しづらい。速いスピードで柔軟に試行錯誤できているのは、民間団体との連携のおかげです」(島谷さん)

都市部での不登校支援や、

都道府県と市町村の役割分担は?

最後に、それぞれの自治体の不登校支援の展望について伺いました。

「今後は、おんせんキャンパスをハブに、学校や地域に根ざす事業者と一緒に全ての子どもに対して安心安全な居場所やチャレンジできる場所を作りたい。同時に『行きたいと思える学校作り』にも挑戦していきたいです」(福島さん)

「新規不登校を減らすため、学校を子どもの安全基地にすることや、多様な学びの場を届ける努力を怠らずにいたいです。不登校の子どもたちが引きこもりになることを防ぐ支援にも、福祉部門と一緒に取り組んでいきます」(島谷さん)

質疑応答では、官民連携について具体的な質問が投げかけられました。最初は、都市部の自治体での不登校支援のあり方について。

「政令指定都市のような自治体の場合は、区単位で捉えるなどエリアを細分化して分析や方法を検討し、支援を用意していく戦略もあるのではないでしょうか。事業立ち上げ後は、“今の時点”で不登校児童生徒の数と属性を捉え、どうリーチするかを施策と広報の両面から考えていくのが大切です」(島谷さん)

次の「都道府県レベルで取り組んでほしい不登校支援は?」という問いには、「財政とマンパワーの点で基礎自治体ではできない支援を」と島谷さん。

「スケールメリットを生かし、学びのコンテンツやオンラインの学び場を作るなど、広域的にもできる選択肢作りに取り組んでいただくことに期待しています」(島谷さん)

「メタバースの居場所作り、支援員や先生たちへの不登校に関する研修もそうですね。居場所や相談窓口を案内するポータルサイト、支援者の募集なども、都道府県単位で展開することで発信力が高まると思います」(中村)

社会構造から取りこぼされてしまう子どもたちに対して、立場を超えて手を携え、既存の枠組みを越えた支援を。これからもカタリバは、子どもたち一人ひとりに適切な支援を届ける取り組みに挑戦していきます。

関連記事

・「不登校×メタバース」開始から3年。空間を用意して終わりではない、支援で重要なポイントとは?自治体との二人三脚の軌跡

・「夜間中学」という不登校支援の新しい選択肢。生徒や保護者の声から考える、その可能性

有馬 ゆえ ライター

ライター。1978年東京生まれ。大学、大学院では近代国文学を専攻。2007年からコンテンツメーカーで雑誌やウェブメディア、広告などの制作に携わり、2012年に独立。現在は、家族、女性の生き方、ジェンダー、教育、不登校などのテーマで執筆している。人の自我形成と人間関係構築に強い関心がある。妻で母でフェミニストです。

このライターが書いた記事をもっと読む