自治体×民間の連携によるヤングケアラー支援、それぞれの強みを活かすには? 〜宮崎県延岡市の事例〜

Report

Report

ヤングケアラーとは「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」のこと。

2024年6月、「子ども・若者育成支援推進法」が改正・施行され、「ヤングケアラー」の定義が初めて法律に明記されました。今回の改正では、自治体に地域内のヤングケアラーの調査・把握と、ヤングケアラーを支援につなぐ仕組みの構築が求められています。

このような昨今の国の方針を受けて、各自治体はそれぞれに取り組みを始めていますが、対応にばらつきがあるといった実情もあります。

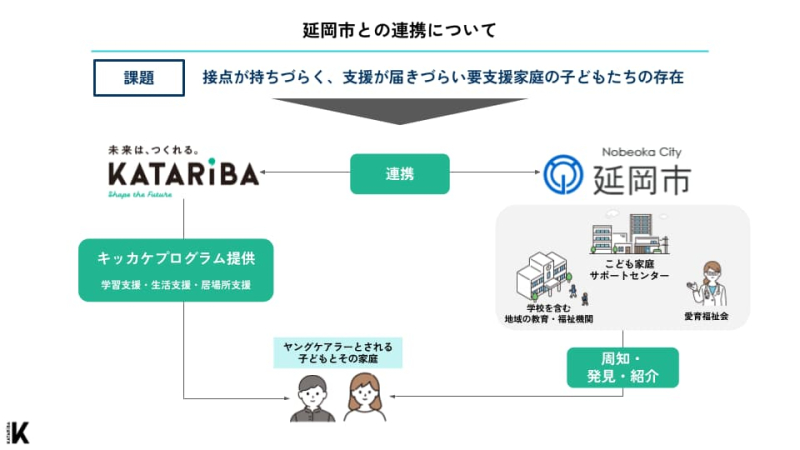

カタリバでは2021年から、経済的に困難な家庭に対してオンラインで支援を行う「キッカケプログラム」の一環としてヤングケアラー支援プログラムを提供。2022年からは複数の自治体と連携協定を結び、官民連携でのヤングケアラー支援に取り組んできました。

今回は、連携自治体の一つである宮崎県延岡市との協働について、延岡市健康福祉部の有川文美さん、延岡市からの委託を受けて延岡市内のヤングケアラー家庭の支援を担当する社会福祉法人愛育福祉会の廣池加代子さん、カタリバの富永みずきに話を聞きました。

有川文美(ありかわ・あやみ) / 延岡市 健康福祉部 こども家庭サポートセンター

2023年からこども家庭サポートセンターで子育てに関するお悩みやお困りごとの相談対応や要保護児童対策地域協議会事務局等を担当。ヤングケアラー支援だけでなく、子どもの健全育成や早期からの虐待の防止などにも尽力している。

廣池加代子(ひろいけ・かよこ) / 社会福祉法人愛育福祉会

0歳から65歳までを対象に障害を持つ方・ご家庭に対応する相談支援専門員として、日々地域の家庭や学校で相談に応じる。2022年度より延岡市のヤングケアラー支援に携わり、各家庭へのケアだけでなく学校や地域の支援員への周知、講演も行っている。

富永みずき(とみなが・みずき) / カタリバ キッカケプログラム事業責任者代理

1995年生まれ。子どものために家庭全体の支援をする仕組みを創りたいという想いから、2020年8月にカタリバへ転職。「キッカケプログラム」で保護者領域にてプログラムの開発・運営を経て、自治体との官民連携や講演の企画なども担当している。

事例の少ないヤングケアラー支援

講演会をきっかけに生まれた連携

——延岡市とカタリバは2024年7月にヤングケアラー支援に関する連携協定を締結しています。まず、カタリバと連携しようと考えた経緯を教えてください。

有川さん:延岡市では、2022年度から講演会を開催するなどヤングケアラー支援に取り組んでいます。カタリバとの連携は、2023年度にヤングケアラーに関する講演会を依頼したのがはじまり。1日目はヤングケアラー支援に関わる専門職や民生委員・主任児童委員、市民を対象にした講演会、2日目はヤングケアラー支援に携わる専門職向けのグループワークの講演会をしてもらいましたが、内容がわかりやすく、参加者にも好評でした。

当時の私たちは、ヤングケアラー支援を手厚くしていきたいものの事例も少なく、何からどう進めればいいのか分からない状態。ヤングケアラー支援に関するノウハウが豊富なカタリバの方々と出会えたのは、大きな出来事でした。

その後、行政内部で議論を重ね、カタリバと連携協定を結ぶことに。本市は官民連携に積極的なスタンスなこともあり、連携に対するハードルはありませんでした。

——延岡市のヤングケアラー家庭は、どのような課題を抱えているのでしょうか。

有川さん:現在の支援の対象者は、愛育福祉会の廣池さんが支援してきたケースや関係機関から把握した12世帯の20人。高齢の父親を介護している家庭、母親が精神疾患により子育てが難しい家庭、多子世帯で年上の子どもが年下の子どもの世話をしている家庭などさまざまですが、傾向として母子世帯が多く、ほとんどが生活困窮世帯で、1/4は生活保護を受給しています。

廣池さん:障害を持つ方・ご家庭に対応する相談支援専門員として長く地域で相談を受けていますが、重症心身障害児を抱える家庭では、障害のある子どもが中心になる一方で、きょうだい児への配慮も必要だと感じています。また、高齢の家族の介護を要する世帯では、子どもがケアラーとして一人何役も担っているケースもあります。

ひとり親家庭の場合、核家族化により助けてくれる身内が少ない、保護者の両親は現役で仕事をしており頼りづらいなどの事情があり、子ども負担がかかっているケースも見られます。

——現在、延岡市とカタリバはどのように連携しているのでしょうか。

有川さん:カタリバには現在、ヤングケアラーに関する周知と啓発、ヤングケアラー家庭支援への支援スキル向上に関するサポート、「キッカケプログラム」によるオンライン支援の三つをお願いしています。2024年度は、市内の中学校での中学生向け講演を1回、地域支援者向けの講演を1回、関係者との座談会を1回実施したほか、12月からはキッカケプログラムの試験運用を開始しました。

カタリバの皆さんとは、東京と宮崎という距離はありながらも、オンライン会議やメールで問題なくコミュニケーションできています。

富永:2023年度の講演会の時点から、有川さんが地域での課題や必要な支援、カタリバに期待する役割を明確にしてくださるため、スムーズに連携ができていました。現在は、受発注の関係を越えてパートナーとして接してくださるので、意思の疎通がしやすいと感じています。

有川さん:2024年度は職員の交代の影響で、講演会とキッカケプログラムの準備が同時期に動くことになり、担当する職員が大変な思いをしました。市役所は毎年職員の交代があるので、次年度の計画についてはその前の年から愛育福祉会、カタリバ、延岡市の三者で相談しておくべきだと学びました。

オフラインとオンライン、

官と民で補完し合って支援する

——延岡市、愛育福祉会、カタリバではどのような役割分担をしてきたのでしょうか。

有川さん:延岡市のヤングケアラー支援では、愛育福祉会の廣池さんには主にオフラインの支援、カタリバの皆さんには主にオンラインの支援を担ってもらっています。それぞれと協議した内容は私がもう一方にも共有し、講演会やキッカケプログラムについては三者での協議をしています。その中で、市、愛育福祉会、カタリバの分担は自然とできていきました。

愛育福祉会には2023年度から市内に開設している相談窓口の運営業務を委託したほか、2024年度からは定期的に連携会議も実施し、各家庭への支援についての共有・協議、キッカケプログラムを届ける家庭の選定、講演会の打ち合わせなどをしています。対象となる家庭の選定、講演会の内容は、カタリバの皆さんにもアドバイスをもらいました。

その他、現場の様子を知るために、廣池さんの学校訪問や家庭訪問に同行したり、各家庭に月1回程度、訪問や電話をしたりもしています。

富永:キッカケプログラムでは、週に1度の子どもへのオンライン面談、保護者との月一度のオンライン面談、学習支援「オケイコプログラム」、メタバース空間で自由に参加できる居場所の提供を行っています。

その開始前には、自治体から利用者に該当するお子さんをご紹介いただき、利用者からの申し込みを経て、カタリバが利用者に参加に必要なノートパソコンとwi-fi機器を送付し、利用者に対するオンボーディング(パソコンの操作方法などのレクチャー)を行う、という工程があります。

これらの工程のなかで、利用者のご紹介と、利用者のオンボーディング参加は難航しがちです。ですが延岡市では、廣池さんが相談員として支援を必要とするご家庭の状況を把握されていたため、ヤングケアラーの洗い出し、選定が滞りなく進み、利用者をご紹介いただくまでがスムーズでした。利用人数と、その中の優先順位まで示してもらえたのも助かりました。

オンボーディングも円滑に進みました。パソコンを使うのが初めての利用者、外の世界とつながる困難さがある利用者に対して、機材の届く日にお二人が訪問するなどオフラインで協力してくださったおかげです。

現在では、オンライン支援とオフライン支援の強みを生かし合い、定期的な家庭訪問などの現地での支援は市や廣池さんが、子どもの声を直接聞きたい場合はキッカケプログラムが、といった役割分担もしています。利用者について、カタリバから見えている様子と家庭訪問等で見えている様子をすりあわせて多面的に捉え、支援方針を練っていくことができています。

廣池さん:カタリバの取り組みは、距離があるところから家庭に支援を届けられるところが画期的。長期間、家庭に足を運んでいると「もっとできることはないだろうか」と感じるようになるものですが、それを同じ支援者の立場で相談できるのがカタリバ、行政の視点を求めて相談できるのが延岡市だと思っています。

市内でヤングケアラーについて知識を広め、さらなる掘り起こしにつなげるのも愛育福祉会の役割です。現在、支援をしているヤングケアラーは12世帯20人ですが、少なくともその数倍はいるという肌感があり、民生委員、ケアマネージャー、地域包括支援センターなど地域の支援者を対象にした周知に取り組んでいます。

子どもと日々接する先生たちにも

「ヤングケアラー」を支えてもらいたい

——三者での連携が始まってまだ間もないですが、何か成果はありましたか?

有川さん:まず、中学校での講演会ができたのが大きな成果です。廣池さんが市内の学校と築いてきた信頼関係を土台に中学校の授業として1コマいただくことができ、富永さんに中学生向けの講演会をしたいと相談したところ、ヤングケアラーについて寸劇を交えながら説明する内容の講演会になりました。

中学校で実施した講演会

中学校で実施した講演会

ヤングケアラーが様々な家事、学業、さらには心配事を一人で抱えていること(写真中央)を、寸劇を交えて説明した。

ヤングケアラーが様々な家事、学業、さらには心配事を一人で抱えていること(写真中央)を、寸劇を交えて説明した。

短い時間ながら内容がよく伝わり、子どもたちからは「ヤングケアラーって身近なんだ」「ヤングケアラーがいたら力になりたい」「もっと知る機会があったらいいのに」などの感想ももらえて、本当にやってよかったです。

廣池さん:中学校での講演会では、聴講に来た他校の先生からの「自分の学校でもやってほしい」という声も。2024年度は支援者向けの講演会に多くの人が参加し、評価もさらに良くなったので、ヤングケアラーという存在が参加者を介して市内に浸透していくのではという手応えがありました。

そもそも、キッカケプログラムがあることで子どもたちが地域の支援者以外の人と相談できていること自体が成果です。利用する子どもたちが「自分には相談できる人がたくさんいる」と実感できますし、保護者の方からは「広い世界を知るカタリバさんと話せるのは、将来の自立のいいきっかけになる」という声もいただいています。

富永:キッカケプログラムを開始して1ヶ月経ちますが、長らく家から出られていなかった子が毎週、休みなく面談に顔を出してくれていることがうれしいですね。最近では、子どもの方からニックネームを提案してくれることもあり、面談でのコミュニケーションを重ねたからこその変化なのかもしれないと手応えを感じています。

——最後に、今後の展望について教えてください。

有川さん:2025年度の講演会では、子どもたち、特に保健室登校など事情を抱えた子どもと接する機会の多い先生方に参加いただくことと、「ヤングケアラーの子どもにも自分のしたいことをする権利がある」ということを子どもたちに理解してもらうことを目標にしています。

子どもたちが誰かに話を聞いてほしいときに、ふらっと訪れることのできる場所も作れたらと思います。

廣池さん:福祉の立場で教育現場の中に入るのに10年の年月がかかりました。これからは、その土台を生かして教育現場にヤングケアラーの認知を広げていきたいです。愛育福祉会でも、事業としてヤングケアラーの子どもの居場所を作りたいと話しています。

富永:「ヤングケアラー」という言葉が広まる一方で、その支援はまだまだ十分ではありません。また、当事者に自覚がないケースだけでなく、ヤングケアラーだと自覚する当事者が、支援を求めたり自分の人生をこうしたいと伝えたりすることに引け目を感じやすいという問題もあります。

その中で、延岡市での官民連携は希望です。支援を求めるご家庭との関係性を築かれている愛育福祉会、支援の仕組みづくりを推進する延岡市のみなさんと一緒に、ヤングケアラー支援の未来について考えていきたいです。

子どもたちが生まれ育った環境によらず未来に希望と豊かな選択肢を持ち、自分自身の可能性を拓いていける世界を目指して、カタリバでは引き続きヤングケアラーへの支援を続けていきます。

関連記事

・NewsRelease/NPOカタリバ、板橋区のヤングケアラーコーディネーター・アドバイザーを受託。官民協働しヤングケアラーの支援をスタート

・子どもたちの「自分が頑張ればいい」を終わらせたい。ヤングケアラー支援に取り組む職員の原体験

有馬 ゆえ ライター

ライター。1978年東京生まれ。大学、大学院では近代国文学を専攻。2007年からコンテンツメーカーで雑誌やウェブメディア、広告などの制作に携わり、2012年に独立。現在は、家族、女性の生き方、ジェンダー、教育、不登校などのテーマで執筆している。人の自我形成と人間関係構築に強い関心がある。妻で母でフェミニストです。

このライターが書いた記事をもっと読む