コンサル業界からNPOへの転職。 大きなキャリアチェンジによって得られた真の“豊かさ”/Spotlight

Interview

Interview

藤原 幹太 Kanta Fujiwara ユースセンター起業塾

1993年生まれ、神奈川県出身。創価大学卒業。新卒でコンサルティング会社に入社し中央省庁や広域自治体などをクライアントに、戦略検討・実行支援などを担う。2022年4月に、かねてから興味のあったNPO業界に転職を決意。「ユースセンター起業塾」事業で、10代の居場所づくりに取り組む全国の団体や自治体・公共施設等への伴走支援を担当する。

度重なる自然災害やコロナ禍など、昨今は社会全体、さらには子どもたちの置かれる環境に大きな影響を与える出来事も少なくない。

すべての10代が意欲と創造性を育める未来の当たり前を目指し、全国各地で活動を行っているカタリバ。

その現場では、状況の変化に合わせて取り組みの内容を柔軟に進化・変化させつつ、目の前の子どもたちに向き合っている。

シリーズ「Spotlight」では、現場最前線で活動するカタリバスタッフの声を通して、各現場のいま、そして描きたい未来に迫る。

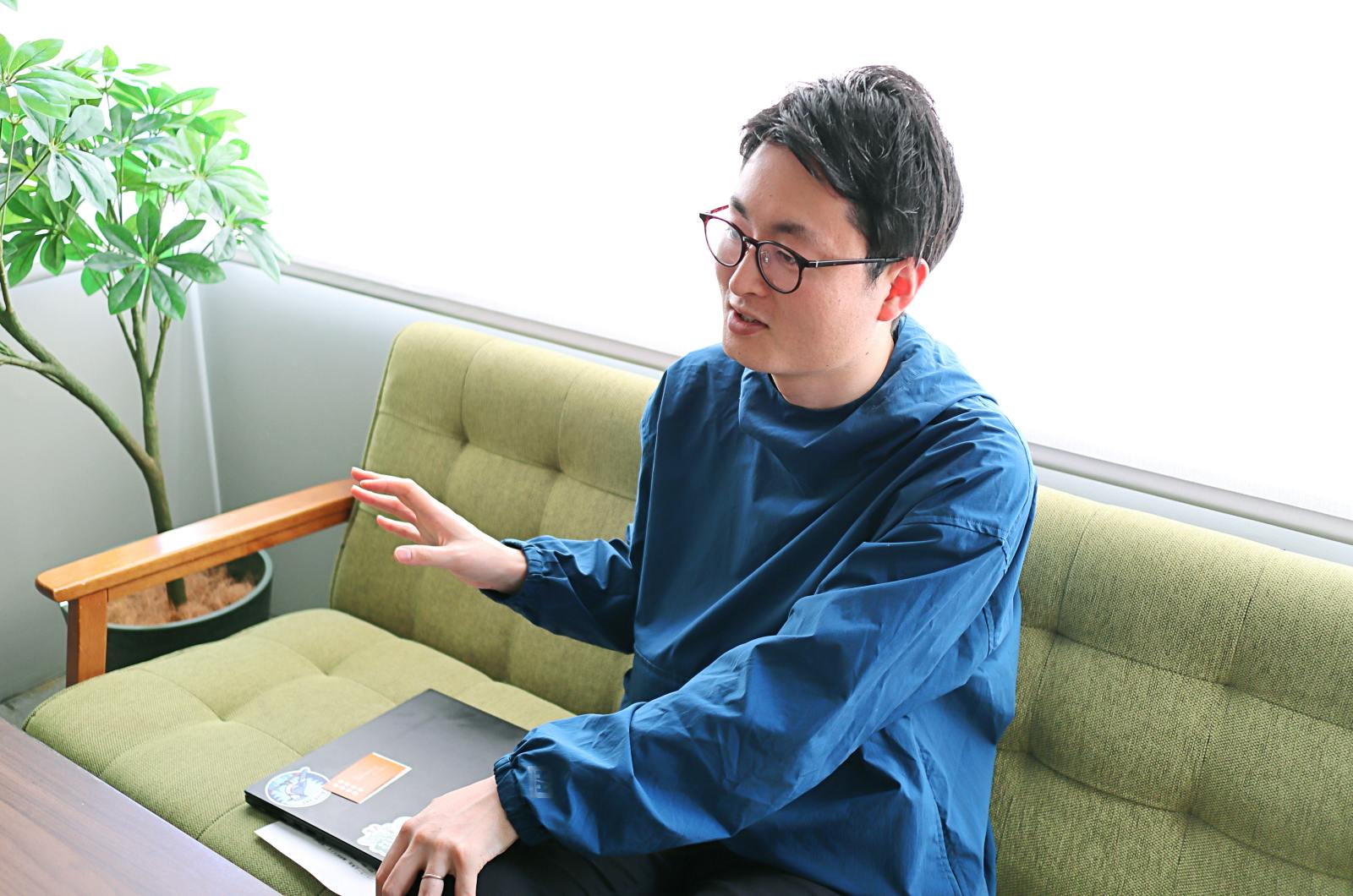

大学卒業後、大手の外資系総合コンサルティング企業に勤め、パブリックセクターの戦略検討部門のマネージャーを任されていたという藤原幹太(ふじわら・かんた)。

ビジネスの最先端の場で6年間研鑽を積み、約3年前にカタリバに入職。現在は「ユースセンター起業塾」にて、“家でも学校でも塾でもない、10代が思い思いに過ごせる場所”などを運営したいという団体や個人の経営支援を担当している。

民間企業からのキャリアチェンジを経て今の仕事で得たもの、支援を通して新たに抱いた理想や今後の課題について、想いを聞いた。

NPO業界で働きたい――学生時代に芽生えた夢と将来への決意

——まずはいつ頃、なぜNPO団体の活動に興味を持ったのかうかがえますか?

学生時代に、国内外のNPO団体でボランティア活動やインターンを経験したことが大きなきっかけになっています。

ある国内のNPO団体では、大手企業の社員が派遣された先のNPO団体などで、彼らが本業で培った自身の持つスキルを活かした活動に従事するプログラムに関わりました。皆、派遣先では、自分がこれまでしてきた仕事が人々の役に立つ、社会に影響を与えている、ということを体感しやすく、やりがいや手応えを感じて生き生きと輝き始めるんです。本業に戻った後も、エネルギーに満ちて働いていました。

その姿を見て、「彼らのような支援“する側”の人生も、こんなに豊かになるんだ!」と感じました。

——海外でのボランティア活動ではどんな経験をされましたか?

留学先のオーストラリアで1年間ボランティア活動を、その後、アフリカのトーゴで約3カ月、ラジオ局を運営するNPOでインターンを経験しました。アフリカは女性蔑視の問題などがまだ根強く残っており、現地でそうした社会課題に対するリアルな声を取材して、ラジオの番組として流していました。

その活動自体の試みはすばらしく、参加している人の志も高いんですが、なにせ資金繰りが難しくて。「いつまで続けられるのかな?」というくらい経営が常に不安定なんです。

いくら理念が素晴らしくても、経営がうまくいかなければNPO団体を維持できないんだ、と痛感しました。

こうした経験から、NPO活動においては志だけではなく、持続可能な経営面のサポートや支援、そのための組織的な仕組み作りがとても大事だと学んだんです。そして、自分もNPO団体に入って経営面をサポートしたい、と考えるようになりました。

コンサルティング業界で培った経験を元に、念願だった仕事に

——でもいったん、民間企業の大手総合コンサルティング会社に就職されたのはなぜでしょう?

当時は今よりもさらにNPOで新卒採用は一般的ではなかったこともあり、「まずはコンサルティング会社に入って、経営支援のためのスキルを身につけよう!」と。3年くらいでNPO団体への転職を考えてましたが、なんだかんだ楽しくて6年も在籍してしまいました(笑)。

その会社では、自分から希望して「ソーシャルセクター」に関する部署で、海外の企業を日本に誘致したり、そうした法人向けに、日本で成功するためのコンサル業務を行いました。

とんでもなくハードでしたが、すごく勉強になりましたし、今の「ユースセンター起業塾」での経営的なサポートにつながる経験を積み上げられたと思います。

——そのような前職を経て、2022年にカタリバに入職された経緯を教えていただけますか?

カタリバの存在を教えてくれたのは妻でした。当時、彼女は他のNPO団体からカタリバに出向していたのですが、「すごくいい組織だし、関わる人たちもみんないい雰囲気だよ」と話してくれて、「なんとなく知っていたけど、詳しく調べてみよう」って。

それで求人情報を見てみたら、ちょうど「ユースセンター起業塾」のスタッフを募集してたんですね。しかも「コンサルタント経験者募集」とある。運命のようなものも感じて、応募しました。

——カタリバの最初の印象を教えてください。

「意外とちゃんとしてる!」というのが率直な印象でした(笑)。アフリカで活動していた団体と比べると、カタリバは事務局もしっかりしているし、作業環境もオンラインを含めてかなりのツールが整っている。驚きましたね。

——転職によって収入面にも変化はありましたか?

収入はもちろん下がりましたが、今思えば前職ではむしろもらい過ぎてたなと思うんです。それに、コンサルタントの仕事は楽しくてやりがいも感じていたのですが、仕事量がものすごく多くて。

クライアントとのミーティング前ともなると、資料作りに熱中しているうちに気づいたら遅くまで働いている、ということもよくありました。朝から晩まで仕事のことを考えていて、良くも悪くも仕事に専念というモードでしたね。

でも今は家族と過ごす時間がグッと増え、自分の新たな側面も知ったりして、生活も心も豊かになったと感じています。今1歳9カ月の娘がいるんですが、共働きの妻と一緒に子育てを楽しめています。

「誰かのために全力で動く」ってものすごく楽しい

——今、所属している「ユースセンター起業塾」での仕事内容について教えてください。

10代のための居場所を立ち上げて運営したい、という全国各地の団体への経営支援を行っています。

具体的には、起業・運営のためのプログラムを組んで研修を行ったり、月に1回ほど面談をして理想や目標に対して一緒に考えたりをしたりしています。

個人では6団体を担当し、その他に「ユースセンター起業塾」が伴走している団体全ての伴走の方針の検討・決定、取りまとめも行っています。

1年ほど前からは、地方の図書館や児童館など、もともとある施設を利用して10代の居場所を運営できないかという実験的な試みにトライしたりもしています。

——コンサルタントとして培った経験や知識をかなり生かせそうですね。

相手の希望を丁寧に聴いて、その実現に向けて何ができるかを一緒に考えるという点が今の仕事にも共通しています。

「ユースセンター起業塾」ではまず、定期的な面談の場を設けて、相手が抱く理想の10代の居場所のあり方などについてとことん話し合います。そして何に困ったり悩んだりしているのかを掘り下げ、それを解決するための方法を一緒に考えたり、整理したりしていきます。

団体への支援は最大3年と期限があるのですが、支援期間が終了した後も自分たちで安定した運営を継続していけるように、資金繰りも含めてその団体が自走することをめざしています。そのためにも、こちらの理想を押し付けたりせずに、<団体が考え、動き、答えを探すことを応援する>という伴走的な支援を大切にしています。

——今の仕事で、どんな点にやりがいを感じていますか?

学生時代からのNPO活動を通して私自身が感じ続けていることなんですが、「誰かのために全力で動く」ってものすごく楽しいんですよ。職員やボランティアとして支援する側もパワーをもらえるし、社会とのつながりや生きがいを強く感じることができる。

そういう経験って人生においてとても重要だと思うので、ぜひ多くの方に体験していただきたいんです。

ただ個人で動くには限界があって、そのためにもNPOのような窓口となる団体の存在が大事になってくる。この「誰かのために行動する機会を創出したい」という長年の想いを、「ユースセンター起業塾」を通して全国各地に届けられていることは、とてもうれしいですね。

また、ずっとNPO組織の経営にも興味があったので、その点においても今の「ユースセンター起業塾」での団体との関わりは、多くを学ぶことができますし、同時に大きなやりがいも感じています。

NPO団体自身が組織として経営面で強くなると、社会問題解決に向けてのいろいろな形の支援が生み出せるし、より社会にインパクトを与える事業も展開できる。「誰かのために全力で働く」という機会の創出と、それを継続するための組織作りのバックアップ――この両方をつなぐ仕事ができていることに手応えを感じています。

中高生と地域の大人をつなぐ場を、全国1万か所に

——「ユースセンター」という言葉は、日本ではまだ認知度が低い気がしますが、そのあたりはどう考えていますか?

僕も正直、カタリバに入職するまで知りませんでした。でも今後「ユースセンター」や「ユースワーク」という言葉自体を世間一般に広めていきたいかというと、そこにこだわる必要はないのかな、と思ってます。

ユースセンターにさまざまな形でご協力いただく方々は、地域住民の方々や行政の方々、教育関係の方々、企業の方々など、所属も年齢も多様です。そうした方々に活動内容について説明する際、団体の方はユースセンターという言葉は使わず、その時々の関係者が理解しやすいような説明をしているとおっしゃいます。

伝えたいのはユースセンターという言葉ではなく、「10代も支援が必要な存在なんだ」という事実のほうなのです。多感な10代に対する社会や大人の関わり方・向き合い方は、変わっていく必要があると感じています。

「子ども」というと、小学生や未就学児をイメージする方が多いですが、心と体が子どもから大人へ、立ち位置も家庭から社会へと移行していく10代は、可能性と揺らぎのなかで悩んだりもがいたりしています。

そうした彼らを1人の人間としてありのままに尊重し、見守り、ときにはサポートする存在や場所が必要だし、社会そのものがそうなっていくことが大事だと思うんです。

とある団体が運営する居場所では、「和菓子作りがしたい」という子どもたちのために、地元のお菓子屋のおばあちゃんがボランティアとして参加してくださいました。大切なのは、言葉の認知度を上げることより、こういう地域の方と中高生をつなぐ場や価値観を広げていくことだと思っています。

——今後の課題や目標はありますか?

ユースセンター起業塾では、全国の中学校区に1カ所、全国で1万カ所に10代の居場所がある状態をめざしています。10代の子どもたちの居場所を立ち上げ運営する団体と、ボランティアを含めその活動に関わる地域の多様な方々の活躍機会をどんどん増やしたい。

そのためにも10代の居場所の意義や活動内容を言語化して、広く発信していく必要があると感じています。今後、支援団体へのヒアリング調査などを通して、言語化につながる種を集めていきたいですね。

また、ボランティアの採用・育成支援にも積極的に取り組んでいきたいでと思っています。

実は、「ユースセンター起業塾」の第1期生(14団体)がちょうどこの春で支援期間の3年を終えるんです。でも3年の支援が終わったからと関係も終わりにするのではなくて、今後こうした団体同士の横のつながりや絆も大切に、新しいコミュニティを育んでいけたらと思います。

カタリバには民間企業で培った経験を生かしながら働くメンバーが多くいる。多様な仕事での多様な経験値が、カタリバの活動の現場をさまざまな形で支えているのだ。

その1人である藤原は、入職4年目を迎える。「ユースセンター起業塾」での仕事は新たなフェーズを迎え、今後ますます充実していくはずだ。

文:竹下美穂子

関連記事

・「10代の子どもたちの居場所」が日本全国に広がるためには?スコットランドの事例から考える“コミュニティ”の重要性

・保護者を支えることが子どもの未来にもつながる。「“親”子支援」に取り組む彼女の想い/Spotlight

カタリバで働くことに関心のある方はぜひ採用ページをご覧ください